- Portugal

- Mundo

- Dinheiro

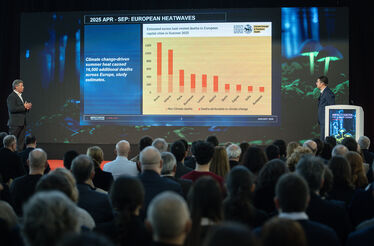

- Ciência & Saúde

- Opinião

- Vida

- Social

- Desporto

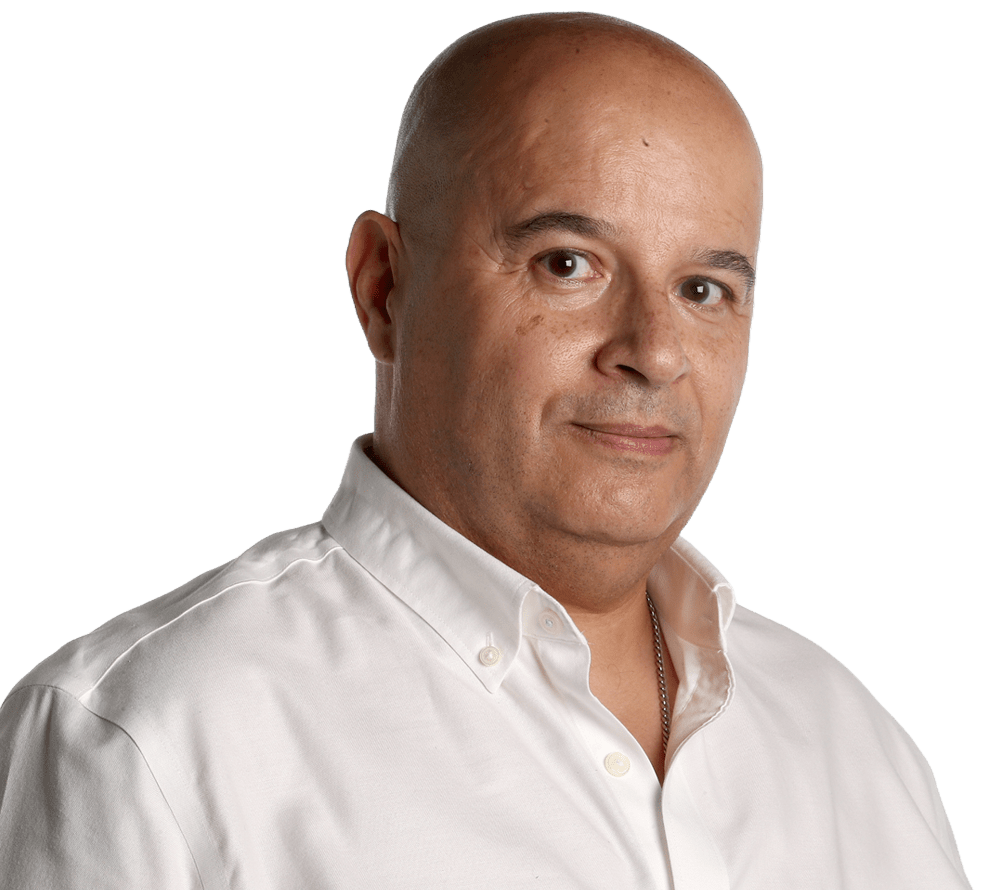

- Entrevistas

- Investigação

- Vídeos

- Fotogalerias

- Viajante

- Podcasts

- Arquivo SÁBADO

- Jogos

- Cartoon

- Ficção SÁBADO

- O Último a Rir

- C-Studio

- Especiais C-Studio

- SÁBADO LAB

- Europa Viva

- SÁBADO sugere

Secções

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

Copyright © 2026. Todos os direitos reservados. É expressamente proibida a reprodução na totalidade ou em parte, em qualquer tipo de suporte, sem prévia permissão por escrito da Medialivre S.A. Consulte a Política de Privacidade Medialivre.